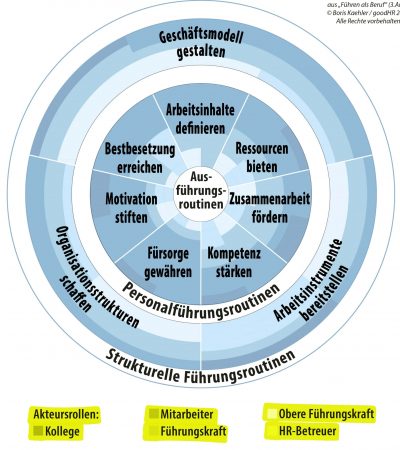

Komplementäre Führungsrollen

Das zweite Modellelement der Komplementären Führung sind die Führungsrollen. Sie zeigen auf, wie unterschiedliche Führungsakteure komplementär zusammenwirken. Zudem sind sie der Schlüssel zum Verständnis der Ebenen, auf denen Führung ausgeübt wird.

Die Akteursrollen

Führung ist nicht das Werk eines oder einer Einzelnen, sondern ein kollektives Phänomen, an dem de facto unterschiedliche Akteure beteiligt sind. In der Literatur wird dies unter dem Begriff der „Geteilten Führung“ diskutiert, wobei die meisten Quellen sie eher als ein besonderes, emergentes Phänomen statt als faktische Normalität beschreiben. Das Komplementäre Führungsmodell geht darüber hinaus, indem es einen optimalen Modus beschreibt, in dem sich verschiedene Rollen komplementär ergänzen.

Selbstführung und kollegiale Führung

Führung sollte in erster Linie Selbstführung sein. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie wird in der Führungsliteratur seit vielen Jahrzehnten beschworen. Tatsächlich wäre es unplausibel, personelle Führungsaufgaben wie Motivation, Konfliktlösung, Arbeitsbestimmung oder Gesundheitsschutz primär der Führungskraft zuzuweisen. Auch strukturelle Führungsaufgaben wie Strategiefindung oder Ablaufoptimierung leben von der Mitwirkung jeder und jedes Einzelnen. Das Komplementäre Führungsmodell basiert daher auf dem Primat der Selbstführung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter erfüllt alle Führungsaufgaben in Bezug auf die eigene Person und Stelle idealerweise selbst. Zudem unterstützen sie die Selbstführung anderer aus der Kollegenrolle heraus.

Niemand führt allein.

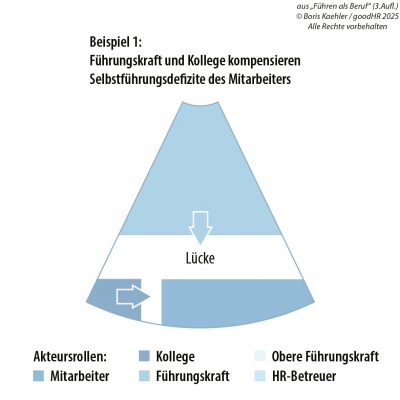

Die kompensierende Rolle der Führungskraft

Die große, fast immer unbeantwortete Frage beim Thema Selbstführung lautet freilich: „Was, wenn nicht?“ Perfekte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die alle Führungsaufgaben immer selbst erfüllen, gibt es leider nicht. Wir alle haben, in unterschiedlichem Maße, manchmal und in mancherlei Hinsicht Fremdsteuerungsbedarf. Das Komplementären Führungsmodell löst dieses Problem durch die komplementär-kompensierende Rolle der Führungskraft. Diese setzt primär auf Selbststeuerung und steht zugleich in der Pflicht, bei Bedarf – und nur dann – einzugreifen. Zeigen sich also im Hinblick auf eine oder mehrere Führungsaufgaben Selbstführungsdefizite, muss die Führungskraft dies erkennen und intervenieren. Das kann individuell und situativ ganz unterschiedlich geschehen und erfordert entsprechendes Wissen und Geschick.

Selbstführung als Maxime und die Führungskraft als kompensierende Instanz

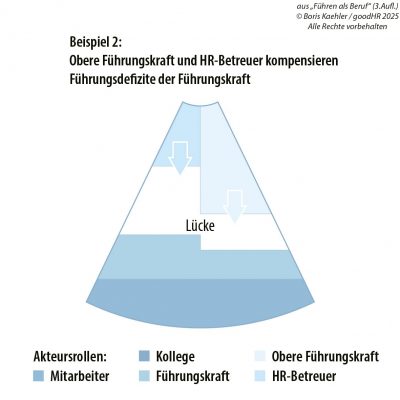

Obere Führungskraft und Personalbetreuer als zusätzliche Akteursrollen

Nun sind Führungskräfte auch nur Menschen, und Führung ist auch nur Arbeit. Mit Führungsdefiziten ist also zu rechnen. Wenn Führung in Organisationen wirklich funktionieren soll, muss es demnach weitere Kompensationsmechanismen geben. Das Komplementäre Führungsmodell setzt diese in den Rollen der oberen Führungskraft und des Personalbetreuers um. Beide agieren im Verhältnis zur Führungskraft wie jene im Verhältnis zum Mitarbeiter. Das bedeutet, sie setzen primär auf die Selbststeuerung der Führungskraft und greifen (nur) bei Bedarf ein. Auf diese Weise entsteht ein robustes Gesamtsystem, welches sicherstellt, dass alle Führungsaufgaben im Hinblick auf alle Mitarbeitenden und Organisationseinheiten erfüllt werden.

Führung ist alles andere als trivial. Einer der Gründe dafür ist, dass sie auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfindet. So beinhaltet die Mitarbeiterrolle von Sachbearbeitern, Fertiger usw. nicht ja nur die Selbstführung, sondern ggf. auch die partizipative Mitwirkung an der Führung übergeordneter Organisationseinheiten. Hinzu kommt ggf. die laterale Führung von Gleichgestellten aus der Kollegenrolle heraus. Auch Führungskräfte üben nicht nur die Führungskräfterolle aus, sondern sind als Selbstführende auch in der Mitarbeiterrolle und als lateral Führende in der Kollegenrolle unterwegs. Bei oberen Führungskräften, die ihrerseits Führungskräfte führen, ist zusätzlich diese Rolle gefragt. Auch Personalbetreuer und -betreuerinnen sind in drei oder mehr Rollen unterwegs. Das macht die Sache kompliziert, beschreibt aber schlicht die Realität. Führung ist immer multiple Führung. Wirklich verständlich wird das Ganze zugegebenermaßen erst beim Blick auf die »Führungsroutinen«.