Komplementäre Führungsaufgaben

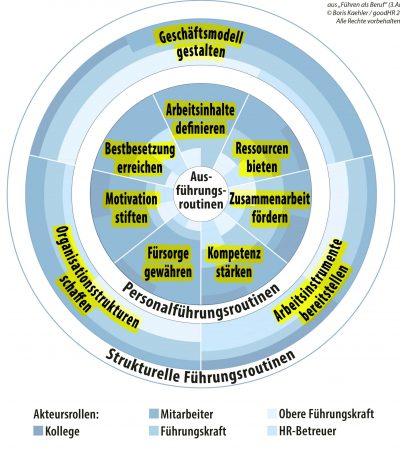

Das erste Modellelement der Komplementären Führung sind die Führungsaufgaben. Sie benennen die Aufgabenstellungen, die es umzusetzen gilt. Strukturelle und personelle Führungsaufgaben ergänzen sich dabei komplementär, und wirksame Führung adressiert beide.

Der Weg über die Führungsaufgaben

Führung über ihre Aufgaben zu konkretisieren, ist der klassische Weg fast aller praxisorientierten Führungsansätze. Dass Führen beispielsweise beinhaltet, Strategien festzulegen oder Menschen zu entwickeln, ist Allgemeinwissen. Führende, die Ihre Aufgaben kennen, werden diese in der Regel auch in entsprechendes Verhalten umsetzen. Daher ist dies der richtige Ansatzpunkt, um Führung zu beschreiben und zu gestalten. Allerdings überrascht die Lückenhaftigkeit der meisten etablierten Modelle – Praktikerinnen und Praktiker erreichen in einem einfachen Brainstorming oft vollständigere Aufgabenkataloge. Natürlich lassen sich die Führungsaufgaben beliebig kategorisieren oder zergliedern und unterschiedlich benennen, zudem sind Überschneidungen unvermeidlich. Entscheidend ist aber, dass keine wichtigen Aufgabenstellungen unberücksichtigt bleiben.

Führen als Dienstleistung

Die Idee des Führens als Dienst hat eine lange Tradition. Im Komplementäre Führungsmodell wird es als professionelle Dienstleistung interpretiert. Dieses Prinzip ist praktisch hoch relevant, weil es einem herrschaftsähnlichen Selbstverständnis entgegensteht und damit destruktiver Führung vorbeugt. Für ein zweckmäßiges Verständnis guter Führung sind allerdings zwei relativierende Aspekte wesentlich. Zum einen ist professionelle Dienstleistung ist nie grenzenlos, sondern auf konkrete Pflichten – eben die Führungsaufgaben – beschränkt. Zum anderen hat jede Dienstleistung nicht nur eine Unterstützungs-, sondern auch eine Ordnungsfunktion. In der Führungsliteratur wird dieses Spannungsfeld oft mit Schlagwörtern wie wie „Mitarbeiterorientierung vs. Ergebnisorientierung“ oder „Fördern vs. Fordern“ angesprochen. Beim Führen geht es also nicht nur um Ergebnismaximierung und auch nicht nur um Mitarbeiterzufriedenheit, sondern um die situativ angemessene Balance zwischen ihnen. Erfolgreiche Führung erfordert beides, und jede Führungsaufgabe ist durch beide Funktionen geprägt.

Personalführungsaufgaben

Strukturelle Führungsaufgaben

Personalführungsaufgaben

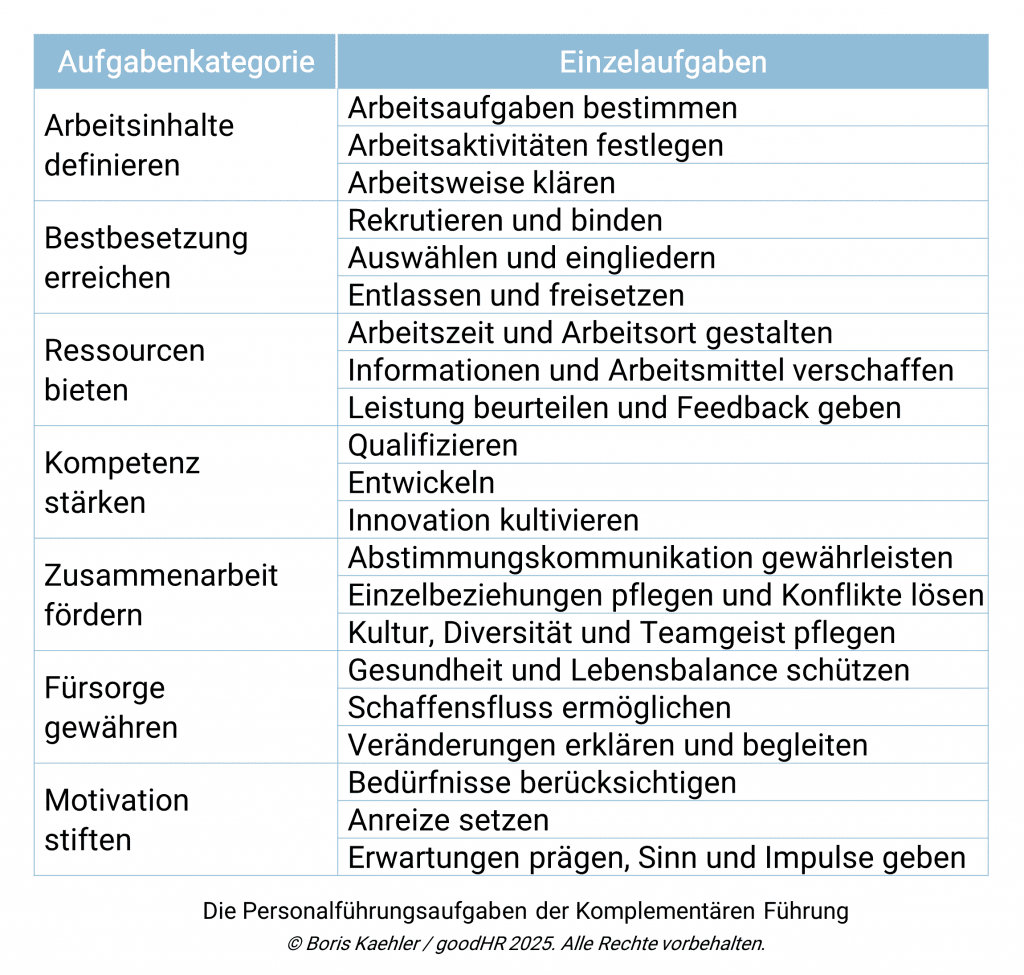

Das Komplementäre Führungsmodell benennt sieben Kategorien von Personalführungsaufgaben mit jeweils drei Einzelaufgaben. Das Grundverständnis ist hier, dass es sich um personelle Leistungsbedingungen, also Voraussetzungen nachhaltig produktiver Arbeit handelt. Bezugspunkt dabei sind die einzelnen Personen.

Organisationale Führung sorgt also dafür, dass alle haben, was sie brauchen, um erfolgreich zu arbeiten: Arbeitsinhalte, Stellenpassung, Ressourcen, Kompetenz, Zusammenarbeit, Fürsorge und Motivation. Die 21 Personalführungsaufgaben ergeben zusammen die Gesamtheit dessen, was Führung im Hinblick auf individuelle Leistungsbedingungen zu erreichen hat.

Personalführung schafft personelle Leistungsbedingungen

Strukturelle Führungsaufgaben

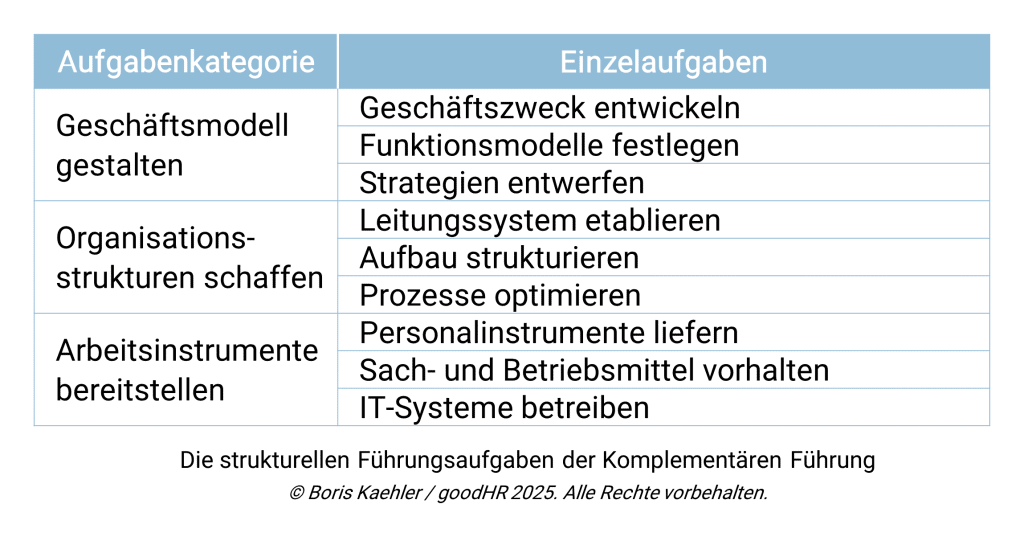

Die strukturellen Führungsaufgaben – drei Kategorien mit wiederum je drei Einzelaufgaben – stehen im Komplementären Führungsmodell für Regelungen, die es zu schaffen und optimieren gilt. Die Idee dahinter ist, die operative Personalführung durch bestimmte normative Setzungen vorzustrukturieren und damit effizienter zu gestalten. Da Personalmaßnahmen grundsätzlich nicht sofort, sondern nur mit Zeitverzug wirken, ist dies prinzipiell unverzichtbar. Zugleich konstituieren solche Regelungen die Organisation (also das Unternehmen, die Behörde etc.) überhaupt erst als Institution.

In der Praxis werden die strukturellen Führungsaufgaben häufig vernachlässigt. Sie sind aber der wesentliche Hebel wirksamer Führung, und zwar auf Ebene jeder Organisationseinheit. So verfolgt beispielsweise nicht nur die Gesamtorganisation einen Geschäftszweck, sondern auch jeder Geschäftsbereich, jede Abteilung und jede Stelle, und alle müssen sinnvoll gewählt und aufeinander abgestimmt sein, um erfolgreich zu sein.

Strukturelle Führung schafft Werkzeuge und Rahmenbedingungen

Anders als die personellen Führungsaufgaben schaffen die strukturellen Führungsaufgaben also keine personellen Leistungsbedingungen, sondern Strukturen in Form von Regelwerken, Systemen, Programmen oder Formularen. Diese lassen sich als Führungsinstrumente, als formale Werkzeuge, verstehen. Interessant werden sie dadurch, dass Führende im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht nur eigene entwickeln, sondern auch solche übergeordneter Stellen anwenden müssen. Idealerweise entlastet sie dies und sorgt für ein flächendeckend hohes Führungsniveau. In der Praxis ist leider oft das Gegenteil der Fall, dergestalt, dass Führungsinstrumente die Führungsarbeit faktisch erschweren. Wo z. B. Beurteilungssysteme unsinnige Kriterien und Abläufe vorschreiben, entstehen statt lebendiger Feedbackgespräche nur sinnentleerte Rituale und bürokratischer Aufwand. Strukturelle Führungsaufgaben müssen daher insb. auch von den Zentralabteilungen als solche verstanden und anwendungsorientiert umgesetzt werden. Dafür ist professionelles Konzeptions-Know-how erforderlich, das vielfach fehlt.